风行天下 | 古龙的文笔到底有多强?

2025-08-14 作者:风行天下 来源:本站原创 点击:

所以说这个题目比较大,包括了古龙小说的全部方面,要认真写起来,至少得做一篇论文才能全部涵盖。不过看多数人的认识,大概指的是文字运用,所以单单从文辞这个方面说一说。

古龙的小说是没有经过修改的,初稿就是定稿,给人的感觉是潦草,是急就章,得意忘形,像是学生赶着交作业,来不及把字写得工整些,把卷面弄得整洁些。被誉为第一神作的《多情剑客无情剑》,被叶洪生称为古龙第一神品的《萧十一郎》,包括《流星蝴蝶剑》、《七种武器》这样的代表作在内,都不同程度的存在文字潦草拉杂的情况。不过总的来说,后期要比前期好些,作品少的时候要比同时开稿多的时候好些,所谓的慢工出细活。

《天涯明月刀》是古龙尽了全部心力写出来的,工笔正楷之作,文辞精致华美,但也因为过于用力,雕琢之气明显。这使得《天涯明月刀》在真正的古龙粉丝中的评价,反倒不如元气淋漓的《边城浪子》。

真正将古龙式风格达到了顶峰的,是不太显眼也不太出名的两部小说:《白玉老虎》和《大地飞鹰》;将古龙式风格带到了极致的,是晚期同样不太有名的小说《风铃中的刀声》。所以就以这几部小说为例,对古龙的文笔进行粗浅的解析。

《白玉老虎》的价值,是近些年才被发掘发掘出来的,以往它默默无闻。对古龙极为赞誉的欧阳莹之,于《白玉老虎》却并不看好,称其“几乎打回《绝代双骄》的水准”。用现在的眼光来看,这部小说在文字、结构、布局、人物方面,几乎无可挑剔。

书中写初到九华山上非人间的凤娘下厨做饭:

火是“燃”的,肉是“蒸”的,新“摘”的豆角是“炒”的,饭是“煮”的。五个并不重复的动词,一句话,完整的描述了从生火到做饭的全部过程。看上去平淡无奇,似乎谁都会这样写。幸好灶里居然还留着火种,曲平燃着,凤娘蒸了些风鸡腊肉,炒了一大盘新摘下的豆角,煮了一大锅白米饭。

但是,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,自己动手写一下,会不会发现不同和差距呢?唐玉刚初出场时,就是一个无往不胜的杀神,虽然能猜到他最终会败给赵无忌,但能想到会是那样的方式么?

王家卫曾言,古龙是一个流氓,一个有才气的流氓,他在拍电影的时候,会想到如果让古龙来,他又会怎么写。事实上,王家卫在电影中也化用过古龙的不少桥段,例如叶问中的本山点烟,便是借鉴的《多情剑客无情剑》的长亭点烟。

林教头风雪山神庙,施耐庵写的是“那雪正下得紧”,金圣叹评点“一个紧字神韵尽出”,当然了,初中学生写作文,也可以写那雪正下得紧,然而,就可以认为施耐庵因为没有使用碎琼乱玉纷纷扬扬这样的四字成语,就把他的写作能力判定为中学生水准么?

书中写凤娘在九华山上顺着泉水上行,在水池中洗浴:

这句话放在武侠小说中,是前所未有的修辞方式,让池水拥抱已经很拟人了,让梦境拥抱,是比喻通感隐喻拟人的同时运用,这已是诗歌创作中的极高境界了。她很快就滑入水里,让清凉的池水和童年的梦境将她拥抱。

这只是小说中一个普通场景中一句普通的话,古龙却毫不吝惜,慷慨的释放出自己的才华。

再如下面这段话:

这段对话看起来也平淡无奇,但是看过的人有没有想过,凤娘的第一句话是对谁说的?又为什么咬了咬牙才说“我只想要你变成瞎子”?假如是换了千千,千千又会怎么做?她忽然想到了那个有求必应的鬼魂,立刻大声道:“你知道我现在想要什么?”

这人道:“是不是想要我。”

凤娘咬了咬牙,道:“我只想要你变成瞎子。”

有人说古龙笔下的人物千人一面,都有着共同的性格,那是因为古龙留白太多,没有跳出来明明白白的告诉读者这个人是忠厚朴实的那个人是奸诈诡谲的这个人是温柔良善的那个人又是刁蛮机灵的还有个人是善妒毒辣的。

写书固然不易,读书也是辛苦的事情。作者为了迎合读者,把自己的意图毫无保留的告诉读者,让读者的阅读体验既轻松又愉快,不费力气的就知道作者想要表达些什么。毫无疑问,这样的作品将是广大人民群众喜闻乐见的。

但是如果把自己的意图隐藏起来,让读者不那么容易发现精妙之处,或者说,要费点脑筋进行思考后才能发现。这样的作品,受众会少得多,而得到的评价也会低得多。因为高明人士不屑于去看,贩夫走卒又看不太懂。

在武侠小说中这样写,是费力不讨好的事情。

回到这三段话中,来一个逐段逐句的分析:

第一段:没有写凤娘的表情心理,只是描述了说话是大声,提高声音,是想让那个有求必应的鬼魂听得到,帮她解决眼前的偷窥者。所以这句话,并不是说给偷窥者听的,而是说给那个无所不能的鬼魂,寄希望于它。

第二段:同样没有写这个偷窥者的心理表情,但从“是不是想要我。”这句话中,完全可以想像得到此人的猥琐表情和淫猥心理,还有几分得意和轻薄。需要注意的是,这后面是句号,而不是问号,说明偷窥者说出这句话的时候,已经视凤娘为掌中玩物,直接说出了内心的想法。

第三句:写凤娘咬了咬牙,之所以要写出动作,是要从这个细微的动作来证明她下定了决心,作出了去伤害别人的决定。虽然没有写凤娘的声音大小,表情如何,但读者完全可以通过思考来补充——她说话的声音,一定是大声的,一字一字的吐字清晰,因为她一定得让那个无所不能的鬼魂听得到;她的表情,一定是坚决的,因为她不容许别人来继续侵犯自己。

但是凤娘下了决心狠心,却只说要对方变成瞎子,如果换成千千,她一定会不假思索的说“我要你死”。归根结底,是因为凤娘与千千的性格不同,凤娘是温柔贤惠善良充满同情心的女性,千千却是一个杀伐果断做事干脆利索的女子。

这三段话,也就是三句对白,蕴藏了双方的心理、表情,但凡明明白白的写出来,清清楚楚的告诉读者,一定能增加很多字数,但是古龙把这些都省略了,交给读者去补充,去想象。在凑篇幅水字数方面,这其实是很不讨巧的做法。

再如萧东楼的弟子红小孩与地藏的弟子白小孩在比剑后的对话:

这两句话看似鸡同鸭讲,风马牛不相及,但实则暗藏机锋。白小孩的话直来直去,明明白白的透出不服气、骄傲与自信,红小孩却说了一句表面上看来完全无关的话。白小孩瞪着红小孩,道:“明年我一定能击败你,你等着。”

红小孩笑道:“我只希望你明年能长高些。”

有点生活常识的人,都知道说一个孩子“长高了”代表着什么意思,那就是指长大了,成熟了。所以红小孩这句话,就是用大人的姿态来说出的,意思是对方还是个争强好胜的幼稚小孩子,不能算是真正的对手,实质就是在信心上打击对手击败对手。

徒弟是师父教出来的,性格性情也会潜移默化,有什么样的师父,就会有什么样的徒弟。从这两句对话中,可以看得出地藏是一个极骄傲自负又不掩锋芒的剑客豪杰,萧东楼则看似宽容豁达却内心深沉阴险。

把这样的文字当作等闲轻轻错过了,那实在是古龙枉费了一番苦心。

都说古龙故意水字数,一句一段骗稿费。其实现代小说技法的大量运用,在字数上是占不了光的,传统古典小说中,常见这样的段落:

史进的行程交待的清清楚楚,施耐庵断不会先写茶坊,再写史进,那样的话就打断了叙事的顺序次第。所以要先写行程,再写渭州,再写渭州城内的茶坊,显得层次分明,按照史进的视角来讲故事。史进在路,免不得饥餐渴饮,夜住晓行。独自一个,行了半月之上,来到渭州。“这里也有经略府,莫非师父王教头在这里?”史进便入城来看时,依然有六街三市。只见一个小小茶坊,正在路口。史进便入茶坊里来,拣一付坐位坐了。

在《白玉老虎》中,古龙使用了不属于传统古典小说的写作方式:

关键是最后一句:所以他今天刚走进大门,堂口上的“么师”就已经远远的弯下了腰。无忌也知道这地方。

他第一天到这里来的时候,就是在“寿尔康”吃晚饭。

除了一道非常名贵的豆瓣烧黄河鲤鱼外,他还点了一样麻辣四件,一样鱼唇烘蛋,一样回锅酱爆肉,一碗豌豆肚条汤。

他吃喝得满意极了,却被辣得满头大汗,他还给了七钱银子小账。

一个单独来吃饭的客人,能够给几分钱银子小账已经算很大方的了。

所以他今天刚走进大门,堂口上的“么师”就已经远远的弯下了腰。

没有写赵无忌今天做了些什么,又是怎么来的,而是为了表达无忌对饭菜的满意,写给了服务员一笔不菲的小费,而这笔小费,使服务员将无忌当作了金主,对无忌格外奉承,所以无忌再来吃饭,服务员远远的就开始致敬。

场景转换的手法自然无痕:从小费引到服务员身上,从服务员的姿态直接切到寿尔康饭店,也是赵无忌与唐门正式对决的主战场,而且直接视角对准了“幺师“——暗藏的破绽点。显然,这样的写法,在字数上根本占不了什么便宜的。

姚雪垠的《李自成》可以写很多卷,几百万字,二月河的大帝系列也可以写很多卷,几百万字。路遥的《平凡的世界》,也写了三卷,上百万字。姚雪垠和二月河,还有路遥的写作手法,起承转合,场景切换,都是属于《水浒传》和《红楼梦》那个时代的,陈腐老旧。

摘录二月河小说中的一段:

从晚上到清早,从驿馆到客栈,心中所思所想,路上一举一动,都交待得清清楚楚,但是这样写有一个很大的问题,就是节奏迟缓,废话太多。胤禛一晚上没好睡,邬思道沉敏机辩、才智犀利的影子一直在心里晃漾。他虽没有和戴铎多谈,但酒楼一会,已下定决心,非把这个邬思道笼在自己袖中不可——皇阿哥之间权势倾轧,机械万端,他太需要一个这样的策士智囊随身谋划了。朦胧到鸡叫才睡去,醒来时已日上三竿。胤禛一骨禄翻身起来,赶忙洗漱了,略用了点点心,便叫上戴铎高福儿,换了便衣迤逦奔虹桥南的培鑫客栈。

《大地飞鹰》里面,方伟出场的第一句话是:

古龙在这里写了表情,是微笑,至于更多的事物,就要从这句话中来分析了。微笑是对死亡威胁的蔑视,也是视生死为身外物的豁达,“你不能死,我也不能死”说明虽然面对死亡的威胁,但仍然具有强大的生存意志。小方轻轻拍着它的背,干裂的嘴角居然仿佛还带着微笑。

“你不能死,我也不能死,我们连老婆都还没有娶到,怎么能死?”

“你不能死,我也不能死”,先说你,再说我,是把马作为平等人格的朋友,来说这句话的。

“我们连老婆都还没有娶到”,是浪子的谑达,轻佻,但是这句话,又与所处的境地完全不符。它本来应当是在习习凉风中啜着冰镇美酒,对着美女的笑颜,说出的调侃戏谑之语,心情是轻松愉快的,绝不是身负重伤粮尽水绝倒在如同洪炉一样的沙漠中坐等毙命时所能说出的话。

但是古龙偏偏让方伟在这样的环境中,说出了这样一句匪夷所思的话。在这个时候,他想到的不是自己的母亲,不是曾经眷恋的情人,也不是生死相交的朋友,却是想到没有娶到老婆,自己还是一个单身汉,所以不能死。

把马当作朋友,说明他心存博爱,众生平等;在处于死地的恶劣境地中调侃自己没有娶到老婆所以不死,通过这样强烈的反差,说明他戏谑人生、豁达释然又带着几分轻佻轻浮轻薄的浪子本色。这一句话,远远胜过作者去大声告诉读者方伟是一个什么样的人物的效果。

我们在阅读的时候,可能会觉得这句话略略有些意思,但是有些什么意思,怕是没有太多的人去思考一下。但是不去思考的话,这句话也就被轻轻放过了,会觉得与阿猫阿狗说出的话没有什么不同和区别。

来看看古龙笔下的拉萨,单单挑出下面这节文字,也不失为一篇描写拉萨的颇有思想深度的美文。

古龙自然是没有到过拉萨的,也没有去过青藏,这段关于拉萨的文字,可能是根据资料做了一次心灵的旅行后,依靠想象写出来的。拉萨依旧是拉萨。

就好像其他那些历史辉煌悠久的古城一样。岁月的侵蚀,战乱的摧残,世事的迁移,都不能让这些古老的大城有丝毫改变。

那条横亘于布达拉宫与恰克卜里山之间的石砌城垣,那些布满在山头上的楼阁、禅房、寺院、碑碣,那高耸在岩石上的巨大城堡,连绵的雉堞,发光的窗牖,看来依旧是那么瑰丽,那么调和。

市中的小巷里依旧挤满了人。那些肮脏衰老的乞丐依旧匍匐于尘土中,念着他们已不知念过多少遍的六字真言,向路人和远方来的旅客乞讨。

街道旁依旧堆满垃圾和粪便,却又偏偏不会影响这个城市的美丽。

拉萨就是这样子的,又矛盾、又调和、又褴褛、又瑰丽。

但是古龙并没有一味的夸扬拉萨的悠久历史和雄伟壮丽,也没有一味将目光投射在丑陋和肮脏上另一面上。他在观察着拉萨的瑰丽的同时,也敏锐的捕捉到了这座城市中的肮脏和褴褛——这种强烈的反差,呈现在他的笔尖下,就是:又矛盾、又调和、又褴褛、又瑰丽。

正如在小说中,古龙写到的强烈阳光和远处雪山的巨大反差:

至于文字使用方面,也是用心提炼,相当考究的,即使在作为急就章的连载版来中,也并不显得粗糙。如写小方的魔眼剑,连续运用了不同的五个比喻,暗指的是多情、敏锐、凶狠、准确、诡异五个方面:在酷热如洪炉的沙漠中,在热得令人连气都透不出的屋里,你依然可以看到远处高山上的皑皑白雪。在你已经快热死的时候,远处的雪峰依然在望。

初恋的少女的梦眼,黑夜中等着捕鼠的猫眼,饥饿时等着择人而噬的虎眼,准备攫取时的鹰眼,噩梦中的鬼眼。

在写班察巴那的五花神箭时,同样一连使用了五个比喻:

再如写小方回江南的途中,同行的赵群在交出二十五两银子的路费时,暗藏了一个小小的伏笔:他有五枝锐箭,一枝坚强如金,一枝温柔如春,一枝娇媚如笑,一枝热烈如火,一枝尖锐如锥。

这个伏笔,当然就是暗指赵群便是吕三了。有心的读者若是在意过这句话,后文在指出赵群便是吕三的时候,并不会觉得突然。丈夫把二十五两银子路费交出来的时候,妻子紧张得连指尖都在发抖,因为他们这一生中从未付出过数目如此庞大的一笔银子。

在他们眼中看来,这二十五两银子的价值绝对比吕三眼中的三十万两黄金还大得多。

小方回江南途中的景色:

这段景物描写也很出彩,视角由远及近,由具体到整体,由景到人,非常具有镜头感,但是也有微瑕,那就是“无法形容”这四个字。山路弯曲险峻,起伏的山丘连绵不绝的向远方伸展,最后才消失在天边的艳红与金黄里。接近路边的山脚下,布满巨大的黑色岩石。一座巍峨的黑色大山,就像是神话中的大鹏般凌空俯视着人群,给人一种无法形容的巨大压力。

以前有人说过,金庸常用“心中一荡”,古龙爱用“嘤咛一声”,黄易喜用“虎躯一震”。不过嘤咛一声,恐怕是《绝代双骄》中用得最多,中后期的古龙很少再用这个词了,但是后期的古龙,还是有一个词经常出现,那就是“无法形容”。

之所以提出这个,是因为在文字水平极高的《风铃中的刀声》中,这个词也曾经出现过,具体的放在后面再说。

下面这段文字摘录的比较多,也比较长,因为少一点点,就会影响贯通的文气脉络:

从这节文字中来看,古龙使用排比句的密度很大,在上面摘录出来描写拉萨的那段文字,也是如此。当然,排比是常用的修辞手法,但是这种手法也是对作家写作功力的考验,如果掌握的词汇贫乏,就很难达到修辞效果,更谈不上优美了。朋友变为仇敌,拥抱变为搏击,鲜血像金樽中的美酒般流出。

奇怪的是,在这一瞬间,小方所想的并不是这些,不是杀戮不是死亡不是毁灭。

在这一瞬间,他忽然想到了他的故乡江南,宁静美丽的江南,杏花烟雨中的江南,柔橹声里多桥多水多愁的江南。

卜鹰的声音也变成像是江南般遥远。

“我早就知道你要走的。”卜鹰说:“你回到拉萨,没有再去看波娃,我就已知道你决心要离开我们,因为你自己知道你永远都无法了解我们,也无法了解我们所做的事。”

他忽然打断他自己正在说的话,忽然问小方:“你在想什么?”

“江南。”小方道:“我在想江南。”

“你在想江南?此时此刻,你居然在想江南?”

卜鹰的声音里没有讥诮惊异,只有一点淡淡的伤感:“你根本不是我们这一类的,你是个诗人,不是战士,也不是剑客,所以你才要走,因为现在你居然还在想江南。”

“朋友变为仇敌,拥抱变为搏击”,这是相反意义的词语,很容易让人想到狄更斯在双城记中所写的“这是个最好的时代,也是最坏的时代”。“不是杀戮不是死亡不是毁灭”,一口气使用了了三个表达毁灭的词语,且各不相同,然后古龙运用了意识流的手法,将方伟的思想从血腥激烈的杀伐直接跳转到了江南。

“宁静美丽的江南,杏花烟雨中的江南,柔橹声里多桥多水多愁的江南”。江南所代表的祥和、静谧、柔美,与荒漠代表的杀戮、死亡、毁灭、鲜血,形成直触内心的强烈对比,所以卜鹰才说:你是个诗人,不是战士,也不是剑客。

再举一例,这句话,应当是古龙对马尔克斯的致敬:

《百年孤独》的第一句话就是:“好大的一场火。”

多年后人们提起这次大火时,心中仍有余悸:“火头至少有三四十个,一开始就有三四十个地方同时烧起来,整整烧了三天三夜。”

每个人都认为那是场“天火”,是上苍降给这家人的灾祸。

起火的真正原因从来都没有人知道,也没有人想知道。

我们也还能记得郑智化的歌词“多少年以后一场大雨惊醒沉睡的我”,也都熟知白鹿原的开篇“白嘉轩后来引以豪壮的是一生里娶过七房女人”。另外还有一个很知名的作家有一部不太知名的的小说,那就是格非的《敌人》,第一句话也是:“村中上了年纪的人都还记得几十年前的那场大火”。多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。当时,马孔多是个二十户人家的村庄,一座座土房都盖在河岸上,河水清澈,沿着遍布石头的河床流去,河里的石头光滑、洁白,活象史前的巨蛋。

马尔克斯是站在未来的角度回忆过去,陈忠实也是如此,但古龙仅仅只是致敬而已,仅仅只是借用了一下百年孤独的笔法句子,并不是在整个构思上向《百年孤独》学习。同样的情况,在《风铃中的刀声》也出现过。

在《风铃•马蹄•刀——写在风铃中的刀声之前》一文中,古龙自述:

但不能拿此当真,这只是古龙的自谦之词,因为前面古龙也曾说过:风铃中的刀声绝不会是一条及时赶来的救援船,更不会是一块陆地。我最多只不过希望它是一根浮木而已,最多只不过希望它能带给我一点点生命上的绿意。

从这段话中,古龙企图以此化蛹为蝶的野心十分明显,那就是实现创作中的再次新的突破。吟松阁事件后,古龙自称腕伤未愈“只能由我口述,请人代笔”,也承认“在文字上也会有一点欠缺”,但连载于1981年10月22日至1982年5月21日的《风铃中的刀声》,却是古龙亲笔的。作为一个作家,总是会觉得自己像一条茧中的蛹,总是想要求一种突破,可是这种突破是需要煎熬的,有时候经过了很长久很长久的煎熬之后,还是不能化为蝴蝶,化作蚕,更不要希望能练成丝了。

小说开篇写的是因梦,花景因梦——因梦这个名字,不知道是不是来于台湾女星胡茵梦,亦即李敖前妻?

完全是王家卫式电影的画面:身着长袍的女人,疾速奔驰的白马,迎面而来又飞掠而过的岩石和仙人掌——飞扬的长发和起伏的白袍代表着动感,赤裸的女体又意味着诱惑。她穿着一件宽松的白棉布长袍,骑着白马,驰骋在这片广阔的荒漠上。

光怪的岩石和仙人掌像奇迹般在她眼前分裂。

她乌黑的长发飞扬,白袍在风中起伏如海浪,长袍下几乎是完全赤裸的。

因为她希望能够完全体验到风的激情、马的跃动、生命的活力,否则她早就已经是个死人。

画面所展现出来的,是风的激情和马的跃动,而风的激情和马的跃动,又代表的是生命的活力。荒漠本来是死寂的,但是因为女人和马,而显得有了生命的亮色。

在这一组极具动感的镜头之后,古龙突然把视角转向了沉滞窒息的环境,如同冰与火的两极:

对于风铃的比喻,是垂毙的兀鹰。我必须承认,第一个用垂毙的兀鹰来比喻风铃的,只有是天才。垂毙二字,代表的是死亡,兀鹰代表的却是矫健飞扬的活力。酷热,无风。

连一丝风都没有,檐下的风铃像垂毙的兀鹰吊在那里。

非但嗅不到生的气息,甚至连死的气息都远不可及。

垂毙的兀鹰这个意象,是在告诉读者,在沉滞窒息的环境中,矫健飞扬的活力已被死亡抹杀,也暗示着花错突如其来的死亡。

然后,死亡降临在花错身上,也抹杀了花景因梦在这个世界的生机和希望:

花错的身形是矫健的,动作是剽悍的,如兀鹰一样张扬着活力。然后,花错被突如其来的死亡彻底拥抱,如兀鹰折翼坠落。在看到花错的时候,因梦的眼里燃起了希望,但是花错死后,古龙把因梦的悲伤、哀痛、愤怒、怨毒,这一切全部留白,全部交给读者去补充想像。一条矫健修长的人影,用一种奇特剽悍的姿态在夕阳下奔跑。

她又站起,明亮的眼睛里已开始燃烧起一股夕阳般的火焰。

就在这时候,这条人影忽然断了。

一个完整的人忽然断成了两截,从腰上断成了两截。

他的腰忽然向后折断,一股鲜血忽然从他的腰身折断处飞溅而出,洒出了满天血花。

此段描写,被后人誉为暴力美学,据说温瑞安的《杀人者唐斩》即受此启发。其实岂止是暴力美学,温瑞安小说中无处不在的酷狱,无处不在的背叛,真正的源头,也出于此书。

对《风铃中的刀声》的序幕进行简析后,会发现古龙在这部并不太长的小说中,几乎倾注了全部的心血、经验和才华。如同珠玑般精致华美的文字,在《风铃中的刀声》中俯拾皆是:

剃刀边缘现在已经是一个常用的形容词了,指那些随时可能面临生命危险的人的处境。但是在1981年,至少在华语作家中,这未必是一个有人曾经使用过的形容词,也未必有作家把它运用在自己的笔下。因为这个词语最早的来历,是恐怖大师布莱恩•德•帕尔玛拍摄的同名电影,于1980年7月25日上映。走入荒漠时,丁丁的脚步已经走出了一种奇特的韵律,就像是在配合着生命中某种神秘的节奏,每一个节奏都踩在生死之间那一线薄如剃刀边缘的间隙上。

再如这段文字:

这段文字被称为白话文写作的极高境界,其中的文字之美、之精确,其中蕴含的意境,确确实实有些“无法形容”。勉强形容一下,就是把艺术中虚与实的道理,用物化的手法,做出了阐述和表达。但是这段话中也有微瑕,就是古龙再次克制不住的用上了“无法描叙”这四个字。忽然间,满天彩霞已现,夕阳已如火焰般燃起。

姜断弦心里忽然现出一片光明,随随便便的就把手里的花枝插入瓶中。

瓶中的花枝忽然间就呈现出一种无法描叙的宛约细致的风貌,花枝间所有的空间和余隙,仿佛已在这一刹那间,被这一枝花填满了,甚至连一朵落花的残瓣都再也飘不进去。

甚至连一只蚊蚋都再也飞不进去。

再如写牧羊儿的出手一鞭:

这段描写,先是从听觉切入的,由远而近,用蚊鸣、风啸、海啸进行了形容,从细小到洪大,层次分明;继之以视觉切入具体的画面,但这些画面只是比喻,其目的,就是使读者通过听觉和视觉去感受牧羊儿的一鞭之威。丁丁立刻就听到一阵极奇异的风声,开始时宛如远处的蚊鸣,忽然间就变成了近处的风啸,忽然间又变成了天威震怒下的海啸。

鬼哭神号,天地变色,人神皆惊。

在这一阵让人仿佛就像觉得是海啸的呼啸声中,忽然出现了一条黑影,就好像是一条隐藏在滚滚乌云中的灵蛇一样,忽然间在破晓日出的万道精芒中出现了。

这万道精芒就是那一堆闪动的火焰。

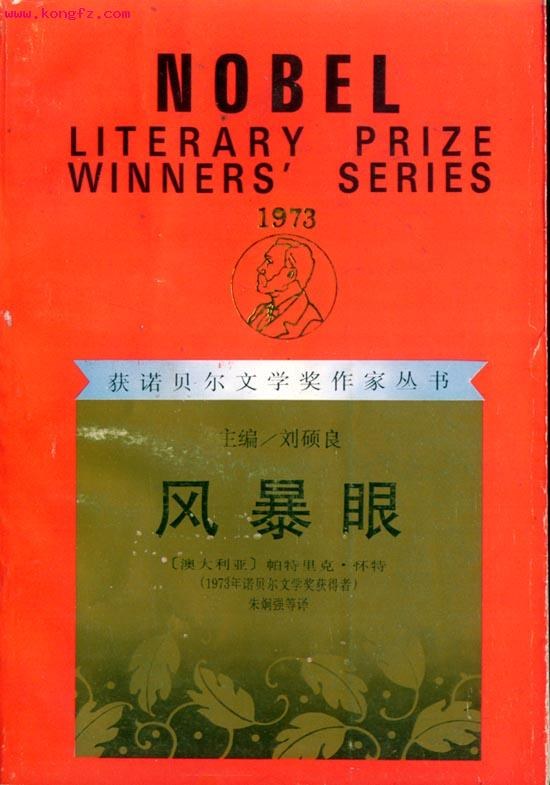

小说的第五部分,题目是“风眼”。如果说风眼仍然不能说明什么问题,下面古龙还特意写上了一句话:

风眼的意思,就是风的起源处。当风向外吹的时候,到处都有风,只有风眼里反而没有风。

古龙在小说中以风眼为标题,虚构了一个叫作风眼的人物,并且清清楚楚的说明:风眼的意思,就是风的起源处。当风向外吹的时候,到处都有风,只有风眼里反而没有风。

只要读过《风暴眼》,不会不把二者进行联系。自然,在武侠小说中引用诗词歌赋会被称赞为国学功底深厚,倘若引用诺贝尔文学奖获得者的作品,那一定要被鄙视的。但是这也足以证明,古龙并没有固步自封,而是孜孜不倦的不断学习汲取现代小说的写作手法和技巧,并以此来实现对自己的突破。

只可惜,这样的尝试并没有看到曙光和希望,所以意兴阑珊的古龙再次半途而废,把结尾扔给于东楼代笔完成,算是给了读者一个交待。以古龙的才力,想把这个不太长的故事写完,没有任何难度,唯一能够解释的是,他不想再写下去了。

就像一个艺术大师,本打算雕刻一件足以突破自己能够流传千古的名作,但是将近完成,却发现并没有达到期望的目标,于是招招手叫来几个学徒,把剩下的活随便扫个尾,算是完工。

被当作救命浮木的《风铃中的刀声》的尝试没有成功,《午夜兰花》的尝试没有成功,大武侠时代的一系列短刀集的尝试,还是没有成功。在一系列失败后,古龙终结了自己的生命。但是这一系列的失败,和古龙的才力没有太大的关系,主要还是因为武侠小说这一题材,作为类型小说来说,它承担不起太高的文学价值。

对待武侠小说创作,古龙是以献祭生命般的虔诚来对待的。他始终相信,武侠小说里面可以有侦探,有推理,有言情,武侠只是个躯壳,什么样的内容都可以往里面填充,所以一定能承担起其他小说的文艺价值。但是他的成就越高,越想突破自己,越想去创新,就越接近事实真相的核心,那就是武侠小说确确实实不能承担太高的文学价值。就象一辆中古时代的马车,你可以把它打造得轻便华丽典雅高贵,但是它并不能上高速公路和汽车赛跑。

有人说,古龙转身投笔现实题材的小说,或许可以找到一条新的出路。但是这个只是在理论上有可能,实际上转型的可能性基本没有。金庸梁羽生都说过,以后不写武侠小说了,可以写写历史小说,但都是说说罢了,没见谁去做的。说直白点,写历史小说不是不可以,但若是写不过高阳,那该多么难看啊。他们在自己的领域内,差不多已经做到了极致,也站到了顶峰,换个赛道,跑不过别人怎么办?

多数人在列举古龙代表作的时候,必有《绝代双骄》,不完全是因为它来头大名声响,被改编为电视剧的次数比较多,更主要的是,《绝代双骄》是古龙进入成熟期后,最接近传统意义上的一部武侠小说,包括了遣词造句、结构布局、人物塑造。

这样的写作方式,使得读者在阅读时并没有感觉到“隔”。

但是到了后期,这层“隔”就越来越明显。《天涯明月刀》连载时被腰斩,被读者所拒绝的原因,便是过于西化的写作方式,并不能与武侠小说进行完美的契合。换个方式说,就是以纯文学严肃文学的手法和技巧来写通俗文学的武侠小说,会大大消解掉读者的阅读快感。

我们在阅读西方小说的时候,即便是属于通俗文学的大仲马小说,也很难找到阅读三国水浒西游红楼的感觉。不只是文化背景不同,翻译过来的文字,类似译制片中的配音,处处透着古怪和生涩,并不是那么顺畅丝滑。

即使古龙形成了自己的风格,但西方文学在骨子里的影响使他在文字运用、写作技巧方面仍显得与中国的传统文学格格不入,少了一些属于中国人的味道。后期的《午夜兰花》,更是与传统完全割裂,《午夜兰花》即使以现实为题材,受众也只是小范围的极少数人,何况是阅读理解能力普遍平庸低下的武侠小说读者?

所以,在武侠小说这一领域内,用通俗文学的标准来评价古龙,只能从文字语言、情节设计、人物塑造来衡量。古龙过于西化的语言风格、较为夸张的情节又使武侠小说的读者难以接受。至于人物塑造,中西没有什么差异,都是通过人物的说话行事来表现他的性格,最后做到各人各面。但是在西方文学中,由于文化背景差异,如果不仔细咀嚼,很难从对话中分辨出说话的对象,读者普遍又缺乏这样的耐心。

古龙的小说是没有时代背景的。

《白玉老虎》的背景,明显是属于商业时代的,大风堂和唐家堡都是现代社会的商业集团公司。《大地飞鹰》也是如此,吕三的集团与卜鹰、班察巴那的集团之间的矛盾竞争,是故事的主线,而方伟只是两大势力间游离的棋子。而属于中国传统文学一部分的武侠小说,是从属于农业社会的,和高度工业化的商业时代无关。

这也是古龙小说中的故事与武侠小说这一题材显得脱离的主要原因。

金庸显然比古龙更早就意识到了这个问题,所以反复拼命进行修改,删除了小说中过于新文艺腔的语句,代之以古典小说中的常用词,显得古朴典雅,更合乎中国人的口味。但是金庸在拼命修改回归的时候,古龙却在西化的道路上越走越远,在《午夜兰花》更是打破传统小说叙事方式。通俗文学的读者本应是大众,但这样的写作方式的受众只会越来越小。

古龙后期的小说得到的评价普遍不高,原因即在于此,批评的理由无非是古龙国学文化贫乏,格调不高。莫言的小说中没有诗词歌赋琴棋书画点缀,照样拿了诺贝尔奖。写作手法不同,写作技巧不同,写作意图不同,写作方向不同,区别就在这里,并不见得谁比谁高明,也不见得谁比谁有文化。

(完)

相关热词搜索:古龙的文笔

下一章:最后一页

上一章:双生镜像:从哪吒与敖丙到小鱼儿与花无缺的命运交响